万葉集は、いつ誰によって編纂されたのか、いまだに謎のままですが、学生時代に古典の時間で文法に悩まれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 斉藤茂吉もその著の中で序文に「萬葉集は我國の大切な歌集で誰でも讀んで好いものとおもふが、何せよ歌の数が四千五百有餘もあり、一々注釋書に當つてそれを讀破しようといふのは並大抵のことではない」と述べています。

また茂吉は、平賀元義歌集などさまざまな元義についての著作※1 を遺していますが、「愛國歌小觀」と題した文の中に元義の歌を見出すことも出来ます。

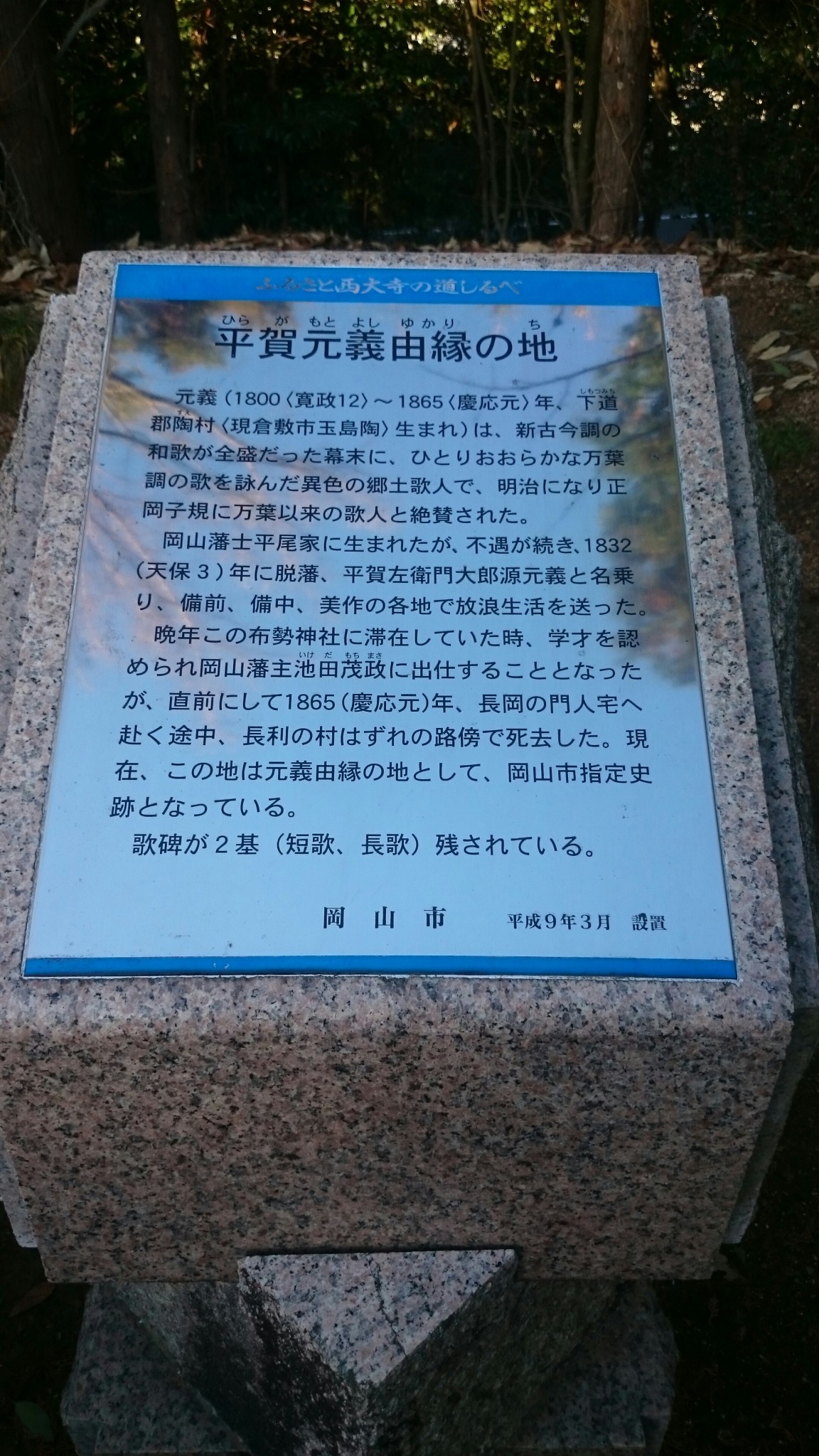

さて前回、かの正岡子規に「万葉集以来唯一の歌人」と評されたとご紹介しましたが、平賀元義が後世の歌人に与えた影響は本当に大きなものだったのでしょう。

前回は「吉備之國地理之聞書」から引用しましたが、今回は、その平賀元義について、その一生を、「岡山縣人物傳」から見てみることにしましょう。

平賀元義は岡山藩の中老池田勘解由の臣平尾長治の子なり。寛政十二年(1800)七

月三日生る。壮年の此、興津新吉に寄食しその氏を冒す。初めの名は直義、後、元義と改む。通称は新吉、又、左衛門太郎といひ、猫彦と称す。その陪臣たるを屑とせす、出て、平賀氏を嗣く。幼にして笹谷某の門に入り武を學ふ。最も和歌を善くし萬葉の古調を學ふ。學に師承なし獨學國書を渉猟し、研鑽自ら資く、風晨月夕常に歌を懐を抒ふ。その詞彫琢を事とせす、雅典雄健蒼然として、古色を帯ふ、古事記の英を含み、萬葉集の華を咀らひ、□を咏し、情を説き、殆んと将さに人麿赤人の壘璧を摩せんとす。然れとも境遇常に不遇、悶々として反側し意を得さること多し。四國山陰及ひ播備の地を徘徊して、単獨の生涯を續け、隋處酒を被りて風流を肆にす。晩年赤坂郡稲蒔村(赤磐郡佐伯北村大字稲蒔)某社の巫女寡居のものに交はり、その家に居り、二子を擧く。明治維新の後、岡山に歸る窮甚し、門人を歴訪し、漸くその口を糊す。慶應元年(1865)十二月二十八日六十七歳を以て上道郡大多羅村(可知村大字大多羅)に客死す。二子あり不肖にして家を□く能はす。遺著散逸惜むへし。その傳はるもの美作神社考、美作英田郡巨勢郷考、服部郷圖考、聞書山陽道名所考、備前國續國土記等あり。

※□部分は文字不鮮明のため記載せず

平賀元義は、寛政12年に岡山藩士・平尾長春の子として誕生し、祖母の実家の興津姓を名乗ったこともありましたが、後に33歳のときに、その先祖が信濃の平賀源氏の末裔だというところから、平賀姓を名乗ることとなります。

和歌の他にも、謡曲などさまざまなものを独学で修めましたが、歌聖と呼ばれる柿本人麻呂・山部赤人に並ぶとさえ評されています。

ただ、その生涯は不遇であり、21歳のときに主家に暇を乞い、弟に家督を譲り、33歳の頃から国学者として門人達と共に備前、備中、美作を中心とした各地の探訪の日々を続けることとなります。

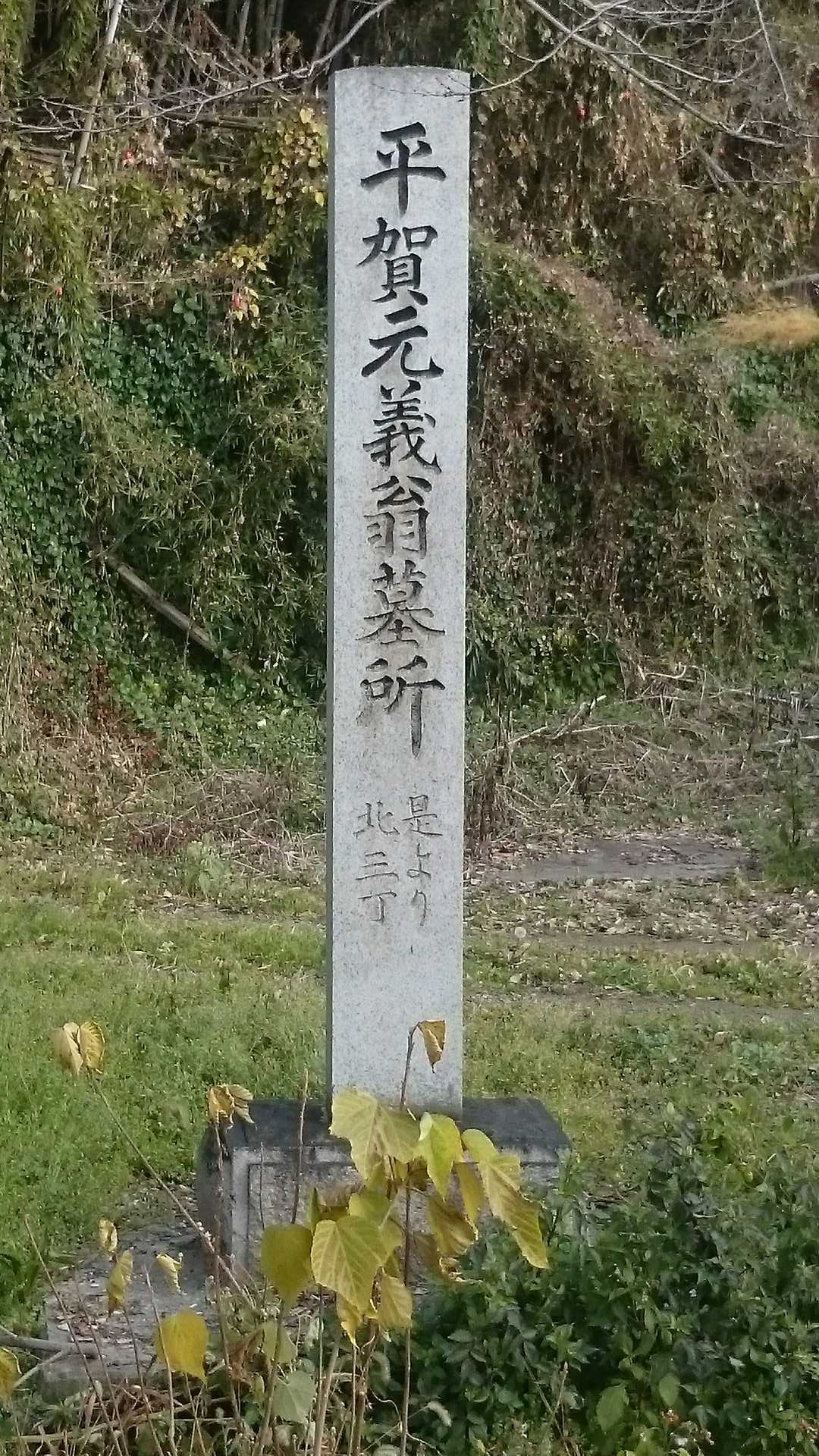

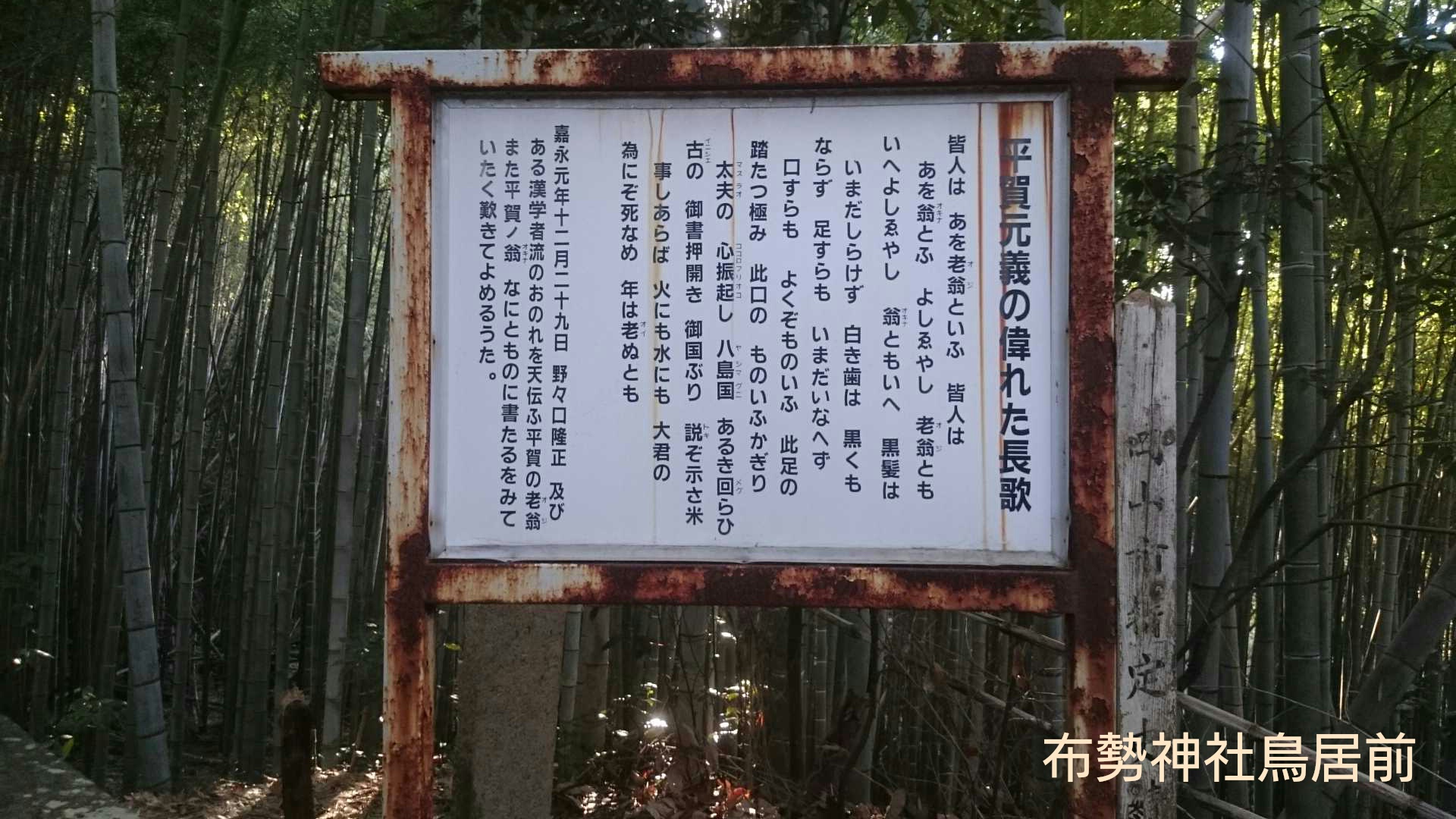

そして明治維新直前の慶応元(1865)年 12月に、大多羅村(現:岡山市東区大多羅)にあった門人の中山家(布勢神社の神官)に滞在していましたが、12月28日に長岡(現:岡山市中区長岡)にある門人宅を訪ねる途中、長利(現:岡山市中区長利)で路上に倒れ、脳卒中がもとで、66歳でこの世を去ることとなります。

さて正岡子規をして「万葉集以来唯一の歌人」といわせた平賀元義は一体どのような人物だったのでしょうか。

竹里歌話(正岡子規歌論集)から見てみることにしましょう。

子規は、「萬葉以後一千年の久しき間に萬葉の真價を認めて萬葉を模倣し萬葉調の歌を世に残したる者實に備前の歌人平賀元義一人のみ。真淵の如きは只萬葉の皮相を見たるに過ぎざるなり。世に義之を尊敬せざる書家なく、杜甫を尊敬せざる詩家なく、芭蕉を尊敬せざる俳家なし。しかも義之に似たる書、杜甫に似たる詩、芭蕉に似たる俳句に至りては幾百千年の間絶無にして稀有なり。歌人の萬葉に於けるは之に似て之れよりも更に甚だしき者あり。彼等は萬葉を尊敬し人丸を歌聖とする事に於て全く一致しながらも毫も萬葉調の歌を作らんとはせざりしなり。此間に於て只一人の平賀元義なる者出でて萬葉調の歌を作り氏は寧ろ不思議には非ざるか。彼に萬葉調の歌を作れと教へし先輩あるに非ず、しかも彼は卓然として世俗の外に立ち獨り喜んで萬葉調の歌を作り少しも他を顧みざりしは蓋し心に大に信ずる所無くんばあらざるなり。(途中省略)余は始めて平賀元義の名を知ると共に其歌の萬葉調なるを見て一たびは驚き一たびは怪みぬ。蓋し余は幾多の歌集を見、幾多の歌人に就きて研究したる結果、真個の萬葉崇拝者を只一人だに見出す能はざるに失望し、歌人のふがひなく無見識なるは殆んど罵言にも値せずと見くびり居る時に當りて始めて平賀元義の歌を得たるを以て余は寧ろ不思議の意を起こしたるなり。まぬけのそろひともいふべき歌人等の中に萬葉の趣味を解する者は半人も無き筈なるに、そも元義は何に感じてか斯く萬葉には接近したる、こゝ殆ど解すべからず。

子規は、「萬葉以後一千年の久しき間に萬葉の真價を認めて萬葉を模倣し萬葉調の歌を世に残したる者實に備前の歌人平賀元義一人のみ。真淵の如きは只萬葉の皮相を見たるに過ぎざるなり。世に義之を尊敬せざる書家なく、杜甫を尊敬せざる詩家なく、芭蕉を尊敬せざる俳家なし。しかも義之に似たる書、杜甫に似たる詩、芭蕉に似たる俳句に至りては幾百千年の間絶無にして稀有なり。歌人の萬葉に於けるは之に似て之れよりも更に甚だしき者あり。彼等は萬葉を尊敬し人丸を歌聖とする事に於て全く一致しながらも毫も萬葉調の歌を作らんとはせざりしなり。此間に於て只一人の平賀元義なる者出でて萬葉調の歌を作り氏は寧ろ不思議には非ざるか。彼に萬葉調の歌を作れと教へし先輩あるに非ず、しかも彼は卓然として世俗の外に立ち獨り喜んで萬葉調の歌を作り少しも他を顧みざりしは蓋し心に大に信ずる所無くんばあらざるなり。(途中省略)余は始めて平賀元義の名を知ると共に其歌の萬葉調なるを見て一たびは驚き一たびは怪みぬ。蓋し余は幾多の歌集を見、幾多の歌人に就きて研究したる結果、真個の萬葉崇拝者を只一人だに見出す能はざるに失望し、歌人のふがひなく無見識なるは殆んど罵言にも値せずと見くびり居る時に當りて始めて平賀元義の歌を得たるを以て余は寧ろ不思議の意を起こしたるなり。まぬけのそろひともいふべき歌人等の中に萬葉の趣味を解する者は半人も無き筈なるに、そも元義は何に感じてか斯く萬葉には接近したる、こゝ殆ど解すべからず。

元義の歌は醇乎たる萬葉調なり。故に古今集以後の歌の如き理屈と修飾との厭ふべき者を見す。又實事實景に非ざれば歌に詠みし事なし。故に其真摯にして古画毫も後世織巧嫵媚の弊に染まず。」(以下省略)と述べています。

子規からすれば、万葉集以降、1,000年の間に、万葉集の真価を認めた上で、その作風を模倣し、万葉調の歌を残したのは、実に平賀元義のみであり、「万葉考」を著すなど、荷田春満、本居宣長、平田篤胤とともに「国学の四大人」の一人といわれる賀茂真淵さえも、万葉集のうわっつらだけを見ていると酷評しています。

あまつさえ書聖と称された王羲之を尊敬する書家、杜甫を尊敬する詩人、芭蕉を尊敬する詩人が、この千年以上の長い間に殆んどいないと嘆いているのですから。

確かに当時の歌人は挙って、古今調を学び、藤原定家らが撰者となった新古今和歌集を好んだことから、元義がただ一人、万葉集を基本としたことに、他の歌人から嘲笑を受け、世の中から忘れ去られましたが、子規からすれば、まぬけぞろいといっても過言ではない歌人の中に、それも万葉調を理解出来る人がいないと思っていた最中に、元義がただ一人、何を思って万葉調の歌を詠んだのか、分からないとも述べています。

とはいえ元義の歌は、正真正銘の万葉調であり、古今集以後の歌のように理屈と修飾に塗れたものとは全然違ったものとなったそうです。

では、平賀元義の詠んだ歌を何首かご紹介することにしましょう。

天保八年三月十八日、自彦崎至長尾村途中

牛飼の子等に食はせと天地の神の盛りおける麦飯の山

(うしかいの こらにくわせと あめつちの かみのもりおける むぎめしのやま)

五月九日、過藤戸浦

荒妙の藤戸の浦に若和布賣るおとひ少女は見れどあかぬかも

(あらたえの ふじとのうらに わかめうる おといおとめは みれどあかぬかも)

十四日、望父峯

父の峯雪ふり積みて濱風の寒けく吹けば母をしぞ思ふ

(ちちのみね ゆきふりつみて はまかぜの さむけくふけば ははをしぞおもう)

また正岡子規はさらにこう述べています。

平賀元義の歌には妹または吾妹子の語を用いることが、とても多く、それゆえに吾妹子先生の諢名拝命していました。とはいえ元義は情熱の人であり、婦女子に対する愛情表現が、その歌に多く表され、また事実以外の事を歌に詠み込まなかったことから、必ずしも空想の域ではありませんでした。また古今集以後、恋を綴った歌は空想そのものでしたが、元義によって万葉の時代に戻り、再び基礎を感情の上に置くこととなりました。

そして、この妹に関する歌は、実に元義の歌の過半数を占めています。

いくつかご紹介することにしましょう。

十八日、自下原至篠沖村路上

吾妹子※2 を山北に置きて吾くれば濱風さむし山南の海

(わがもこを そともにおきて わがくれば はまかぜさむし かげとものうみ)

十五夜、従児島還一宮途中

妹に戀ひ汗入の山を越え来れば春の月夜に雁なき渡る

(いもにこい あせりのやまを こえこれば はるのつきよに かりなきわたる)

この妹に関する歌は、実に元義の歌の過半数を占めています。

さて子規は、万葉以後、源実朝、徳川宗武※3、井手曙寛、平賀元義の4人を代表歌人として得たとも述べています。

茂吉の言うとおり、万葉集を読み解くのは、私たちにとって、困難極めることですし、正岡子規、斉藤茂吉の著書から、のぞいてみるのも良いかも知れませんね。

《引用》

「岡山縣人物傳」 明治44年 岡山縣発行

「愛國歌小觀」 齋藤茂吉 青空文庫

「竹里歌話 : 正岡子規歌論集」 正岡子規 著[他] (アルス, 1922)

近世万葉調短歌集成. 第1巻 植松寿樹 編 (紅玉堂書店, 1926)

※1 斉藤茂吉・杉鮫太郎編注「平賀元義歌集」(岩波文庫)

「齋藤茂吉全集 第十四卷」岩波書店 1975(昭和50)年7月18日発行

※2 《「わがいも」の音変化⇒わぎも【×吾▽妹】》男性が妻や恋人を、また一般に、女性を親しみの気持ちを込めて呼ぶ語。わぎもこ。

「山川を中に隔 (へな) りて遠くとも心を近く思ほせ―」〈万・三七六四〉

出典:デジタル大辞泉

※3 江戸中期の国学者・歌人。江戸生。吉宗の第三子。幼名は小次郎。幼時から学を好み、初め荷田在満に国学を学び、のち賀茂真淵に師事する。歌人としても秀れ、また有職故実の研究者としても知られる。権大納言となる。明和8年(1771)歿、57才

出典:美術人名辞典 Weblio辞書

墓所の案内標:JR赤穂線大多羅駅ホームより撮影